Relations franco-allemandes : la Région Grand Est présente sa feuille de route « Allemagne »

Relations franco-allemandes : la Région Grand Est présente sa feuille de route « Allemagne »

Publié par clara eichinger le mardi 29 avril 2025

GénéralCette démarche s’inscrit dans une stratégie de coopération transfrontalière et européenne, visant à intensifier et élargir les initiatives communes avec l’Allemagne, bien au-delà des seules zones frontalières, afin de relever ensemble les grands défis économiques, environnementaux et sociaux.

Seule région française partageant une frontière avec l’Allemagne, le Grand Est occupe une position stratégique dans les relations entre Paris et Berlin. Fort de liens historiques, culturels et économiques étroits, il souhaite, à travers cette feuille de route, préciser ses engagements et approfondir les collaborations avec les Länder allemands. L’objectif est de consolider son rôle de territoire d’avant-garde dans la coopération franco-allemande, au service d’une Europe plus forte et mieux connectée. Cette initiative prend tout son sens dans un contexte géopolitique et économique marqué par l’incertitude, où l’unité européenne s’avère plus que jamais cruciale.

La feuille de route repose sur 23 actions concrètes déclinées en 4 grandes priorités :

- Accompagner les transitions et préserver la biodiversité: la Région renforce la coopération transfrontalière avec l’Allemagne à travers le développement des mobilités ferroviaires, des partenariats sur les énergies renouvelables et la préservation des écosystèmes du Rhin supérieur.

- Renforcer l’attractivité économique et l’innovation: le Grand Est consolide sa présence économique en Allemagne avec la création d’un « Hub Allemagne » à Munich, le renforcement des partenariats industriels stratégiques, et un accompagnement ciblé des entreprises régionales vers le marché allemand et les salons internationaux.

- Agir pour la jeunesse et la formation: la Région intensifie l’apprentissage de l’allemand, multiplie les échanges éducatifs et professionnels, et améliore l’accès aux soins dans les territoires transfrontaliers.

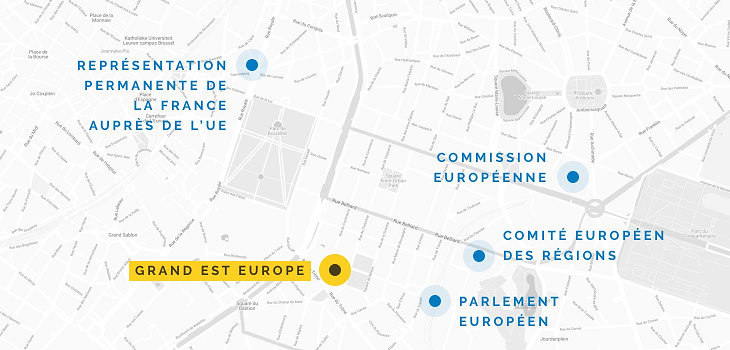

- Consolider la coopération institutionnelle: la Région consolide ses relations institutionnelles franco-allemandes à Paris, Berlin et Bruxelles, en soutenant activement les Eurodistricts, les jumelages entre communes et les initiatives culturelles communes. À Bruxelles, ensemble avec la Sarre, Grand Est-Europe joue un rôle essentiel pour renforcer la visibilité, l’accessibilité et le poids des deux Régions sur la scène européenne. Les collaborations établies avec les représentations des Länder permettent également de défendre efficacement les intérêts partagés des territoires et des entreprises. Par ailleurs, le Forum Rhin Meuse, organisé chaque année avec le Bade-Wurtemberg, rassemble les acteurs politiques, économiques et scientifiques du bassin Rhin-Meuse afin de porter d’une seule voix les enjeux territoriaux auprès des institutions européennes.

La feuille de route peut être téléchargée ici.

Article proposé par la Région Grand Est.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Jeune ? Présentez votre projet pour les Alpes !

Publié par Marie Clotteau le mercredi 19 juin 2024

GénéralVous avez entre 16 et 29 ans ? Vous souhaitez développer un projet pour les Alpes en lien avec l’un des thèmes suivants ?

- Gestion intelligente de l’eau : comment régénérer les systèmes d’eau ? Que peut-on imaginer pour économiser l’eau en période de sécheresse ? Comment développer de nouvelles idées pour éviter les forts impacts des inondations ?

- Promotion de l’économie circulaire : relocalisation des activités traditionnelles, chaînes d’approvisionnement courtes, promotion des produits locaux.

- Implication des jeunes : comment mobiliser les jeunes pour améliorer la qualité de vie dans les Alpes, participer davantage à la démocratie locale, soutenir les projets locaux ?

- Mobilité : innovations pour atteindre des lieux touristiques sans voiture individuelle, promotion de bonnes pratiques existant dans la région alpine ou d’autres initiatives intéressantes.

N’hésitez pas à déposer votre candidature pour le concours “Pitch your project” avant le 1er octobre 2024. Les meilleurs projets seront invités à être présentés lors d’un événement international en novembre 2024 et peuvent espérer un prix pouvant aller jusqu’à 5000€ pour mettre en œuvre le projet dans les Alpes.

Plus d’informations sur la compétition ici et le formulaire de candidature est ici

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Nouveau Bauhaus européen : candidatures jusqu’au 10 novembre

Publié par Marie Clotteau le lundi 16 octobre 2023

Développement régional et urbain GénéralPrésentée en septembre 2021, le « nouveau Bauhaus européen » est une initiative de la Commission européenne dont l’objectif est d’apporter une dimension culturelle et créative aux transformations du Pacte vert européen, notamment à travers les « prix du nouveau Bauhaus européen ». Ces prix visent à récompenser les projets et les concepts qui démontrent que les solutions durables promues par le Pacte vert peuvent aussi être inclusives et esthétiquement belles.

Ce lundi, la Commission européenne a annoncé vouloir récompenser 20 projets et concepts exemplaires et innovants qui représentent la durabilité, l’esthétique et l’inclusivité dans l’aménagement du territoire en leur octroyant un prix pouvant aller jusqu’à 30 000€. Les candidats, jeunes talents, villes ou régions porteuses de projets pour le nouveau Bauhaus européen, peuvent postuler jusqu’au 10 novembre. Les projets doivent contribuer à une des quatre catégories suivantes :

– se reconnecter à la nature (avec la protection et la restauration des écosystèmes) ;

retrouver un sentiment d’appartenance (avec un focus sur les liens intergénérationnels, la vitalité des communautés et la transmission du patrimoine) ;

– donner la priorité aux lieux et personnes qui en ont le plus besoin (avec les zones rurales, zones en déclin, zones désindustrialisées) ;

– créer un écosystème industriel circulaire et soutenir une réflexion sur le cycle de vie (avec un focus sur les écosystèmes du textile et de la construction notamment).

Les candidatures seront évaluées en fonction de leur durabilité environnementale, de leur inclusion sociale et de leur esthétique et qualité d’expérience pour les utilisateurs ; ainsi que sur le processus participatif, l’engagement multi-acteurs et l’approche transdisciplinaire. Enfin, la dimension innovante et le potentiel de transférabilité et de reproductibilité des projets seront également considérés. Les gagnants seront annoncés lors du « festival du nouveau Bauhaus européen », qui se tiendra à Bruxelles du 17 au 21 avril 2024.

Plus de détails

Commission : communiqué sur l’appel pour le nouveau Bauhaus européen (2 octobre 2023)

Commission : guide à l’intention des candidats (octobre 2023)

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Retour sur le séminaire sur les fonds européens – 23 et 24 mars

Publié par Gaëtan Claeys le jeudi 30 mars 2023

GénéralLes 23 et 24 mars derniers, une quarantaine de participants ont pris part au séminaire de travail dédié aux financements européens organisé par Grand Est-Europe autour des fonds structurels et sectoriels de l’Union Européenne.

L’évènement organisé à Metz au format hybride a permis de réunir les membres de Grand Est Europe, plus particulièrement les équipes en charge du suivi des questions européennes et de la mobilisation des financements européens des collectivités, universités et chambres consulaires. Une dizaine d’intervenants extérieurs étaient présents pour présenter différents programmes de financement européens, ainsi qu’évoquer les conditions de réussite de la mobilisation autour de ces financements et les possibilités d’accompagnement qui pourrait appuyer celle-ci.

La journée du 23 mars a permis d’avoir un échange avec le chef de la nouvelle cellule « Appui à la mobilisation des fonds européens au bénéfice de la France » du SGAE et la mise en œuvre de cette mission. Ce fût l’occasion de rappeler autant les enjeux liés au futur cadre financier pluriannuel tout en faisant un état des lieux de la contribution française et de l’enveloppe disponible pour la période 2021-2027 que d’organisation de la mobilisation autour de ces financements. Cette première session a été suivie d’un temps de travail avec la délégation aux fonds européens dédié aux fonds structurels et d’investissement disponibles en région dans le cadre de la politique de cohésion FEDER FSE+ FTJ ainsi que le volet développement rural FEADER de la PAC dans la région Grand Est. Un focus particulier a été fait sur la mise en œuvre du nouveau Fonds de Transition Juste en région. La journée s’est achevée par une présentation des prêts au secteur public et aux infrastructures dans le cadre du Mécanisme de Transition Juste que pilote la Banque européenne d’investissement en appui du FTJ. Enfin la Représentation de la Commission européenne en France a rappelé les grandes orientations stratégiques de l’UE au service de l’accompagnement des transitions et des territoires.

La 2ème journée s’est déroulée dans les locaux de l’Université de Lorraine. Un 1er échange portait sur les financements européens dans le domaine de l’hydrogène, plus particulièrement du « partenariat pour l’hydrogène propre », rappelant la place stratégique de la région Grand Est, traversée par plusieurs corridors et à la pointe de la recherche et de la technologie dans le domaine de l’hydrogène. La matinée s’est poursuivie par une présentation de la « Mission Villes » qui vise à accompagner 100 villes vers la neutralité carbone d’ici 2030, ainsi que plus largement des programmes et appels pouvant particulièrement intéresser les agglomérations avec des représentants du MESRI. Enfin, un échange avec des consultants de différents cabinets de la région Grand Est est venu clôturer ces échanges afin d’évoquer les possibilités d’accompagnement des porteurs de projets sur les financements européens.

Cette seconde édition du séminaire fonds européens qui a offert des temps d’échanges pour répondre aux questions de chacun et la possibilité de mettre en lumière pour les membres les financements européens mobilisables tout en rappelant les enjeux spécifiques liés aux différents programmes.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

1.4 Milliards de fonds européens régionaux pour 2021 – 2027 en Grand Est

Publié par Gaëtan Claeys le mercredi 8 février 2023

GénéralPrès de 350 participants se sont réunis le 12 décembre 2022 pour participer au lancement de la nouvelle programmation 2021-2027 des fonds structurels européens en région Grand Est. Un lancement en présence d’Elisa Ferreira, Commissaire européenne en charge de la politique de cohésion, et de Younous OMARJEE, Président de la Commission du développement régional du Parlement européen.

Déclinaisons régionales de la politique de cohésion et la politique agricole commune (PAC) de l’UE, ces fonds représentent plus d’1,4 Md€ pour le Grand Est entre 2021 et 2027. Ils comprennent les fonds gérés par la Région, soit 1,15 Md€ dont 631,5 M€ de Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), 155 M€ de Fonds Social Européen (FSE+) et 112,5 M€ de Fonds de Transition Juste, ainsi que 250 M€ de Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) pour 23/27.

L’État, pour sa part, gérera une enveloppe de 168 M€ pour le volet « Emploi et inclusion » du FSE+ et de 48 M€ pour le volet social du fonds de transition juste pour l’accompagnement à la reconversion de salariés ou d’anciens salariés.

Grande nouveauté de la politique de cohésion 21/27 : le Fonds de Transition Juste. Celui-ci vise à accompagner plus particulièrement les territoires et les travailleurs les plus fortement impactés par la transition vers la neutralité climatique d’ici à 2050 en fonction du niveau des émissions CO² et du nombre d’emplois concernés sur ces territoires. En Grand Est, les territoires concernés couvrent 27 EPCI des départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle et Haut-Rhin, accueillant des secteurs fortement émetteurs tels que la métallurgie, le charbon, le pétrole, la cimenterie et l’industrie chimique. Un Plan Territorial de Transition Juste définit les conditions de mise en œuvres de ces fonds qui s’élèvent à 160,5 M€.

Pour en savoir plus sur les fonds européens en Grand Est, pour retrouver les appels à projet et les ressources utiles : https://beeurope.grandest.fr

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

2023 Année européenne des compétences : Donnez votre avis !

Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 2 décembre 2022

GénéralUne consultation publique est ouverte jusqu’au 14 décembre pour les contributions des citoyens aux travaux sur la mise en œuvre de cette année thématique

En septembre dernier, la présidente de la Commission européenne a annoncé sa volonté de faire de 2023 « l’Année européenne des compétences ». Cette initiative vise à donner un coup de projecteur sur les initiatives et sources de financement européennes en faveur de la formation continue et les compétences professionnelles, notamment celles qui peuvent contribuer aux transitions verte et numérique.

Plusieurs axes de travail prioritaires ont été identifiés:

- Promouvoir les investissements dans la formation et le renforcement des compétences ;

- S’assurer de l’adéquation des compétences aux besoins du marché du travail, en coopération avec les partenaires sociaux et les entreprises en particulier en ce qui concerne la transition écologique et numérique, ainsi que la reprise économique ;

- Attirer des personnes de pays tiers possédant les compétences dont l’Union a besoin, notamment en renforçant les possibilités d’apprentissage et la mobilité et en facilitant la reconnaissance internationale des qualifications.

Parmi les principales initiatives européennes dans ce domaine figure notamment les pactes pour les compétences et les 12 partenariats européens en matière de compétences dans des écosystèmes et secteurs industriels stratégiques (automobile, numérique, tourisme…), la stratégie européenne pour les universités ou encore le nouveau programme européen d’innovation.

Dans le cadre de ces stratégies, la Commission rappelle que plusieurs sources de financements européens seront mobilisables afin de mettre en œuvre des actions en faveur des compétences dans l’année à venir, tels que le FSE+le programme pour une Europe numérique (doté de 580 M€), le programme Horizon Europe ou encore Erasmus+.

Si vous souhaitez donner votre avis sur cette intiative, vous pouvez participer à la consultation lancée par la Commission et ouverte jusqu’au 14 décembre.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

L’économie circulaire, pierre angulaire du Pacte Vert

Publié par Thomas Bautz le mercredi 27 avril 2022

Agriculture, affaires sociales, emploi Économie, industrie, énergie Environnement, climat et santé GénéralTransformer la durabilité en norme, telle est l’ambition de ce nouveau paquet législatif publié par la Commission européenne le 30 mars dernier. L’objectif de celui-ci est clair : accélérer le changement de notre modèle de consommation vers un modèle circulaire, en misant sur l’éco-conception.

Une des leçons de la pandémie, remise en lumière récemment par la guerre en Ukraine, est la nécessité de repenser largement notre système économique et plus particulièrement l’utilisation des ressources. Alors que la crise de la Covid-19 a provoqué des pénuries en raison des difficultés d’approvisionnement en minerais et métaux, mais aussi en bois et plastique, certaines pénuries alimentaires se dessinent suite à la guerrre en Ukraine, en plus d’une forte hausse des prix de l’énergie…

Produire et consommer mieux font partie des objectifs fondamentaux du Pacte Vert, la Commission européenne partant du constat qu’au niveau mondial, la moitié des émissions de gaz à effet de serre et 90 % de la perte de biodiversité sont engendrés par l’extraction et le traitement des matières premières et que l’UE produit 2,5 milliards de tonnes de déchets chaque année.

Ce paquet doit contribuer aux objectifs de l’Union européenne en matière d’environnement et de climat, notamment pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, doubler le taux de circularité de l’utilisation des matériaux d’ici 2030 et atteindre les objectifs ambitieux de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique. Il contribuera également aux objectifs de la décennie numérique 2030, de la nouvelle stratégie industrielle et du plan d’action du pilier européen des droits sociaux.

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit jamais, c’est sur ce pari que la Commission mise avec ce nouveau paquet législatif qui vise à atteindre un modèle circulaire permettant de proposer des produits réutilisables, réparables, recyclables, mais en incitant à la réduction de notre consommation de manière générale.

Plusieurs pistes existent, comme l’amélioration de la réutilisabilité, de l’évolutivité et de la réparabilité des produits, le contrôle de la présence de substances chimiques dangereuses dans les produits, le renforcement de l’efficacité des produits dans leur consommation d’énergie etc.

Plusieurs propositions ont été faites par la Commission pour appuyer le changement en ce sens :

- Une proposition sur l’écoconception, qui instaure un nouveau cadre plus large pour faire des produits durables la norme au sein de l’UE, notamment la création d’un passeport numérique des produits, rassemblant l’ensemble des caractéristiques de ces derniers. Un plan de travail pour l’écoconception a été établi, de 2022 à 2024. Les pratiques recommandées et nouvelles cibles instaurées sont diverses et commencent par l’élaboration du produit : le choix des matériaux, l’acheminement jusqu’au site de commercialisation, la création ou non d’un emballage… Ces choix ont une répercussion sur l’utilisation : la toxicité ou non du produit et la pollution qu’il peut engendrer. Au regard de la fin de vie, une approche durable en conception a pour objectif de rendre les produits plus facilement réparables ou réutilisables, ou de les rendre évolutifs, et les exigences en cette matière ont été renouvelées.

- Une stratégie pour des textiles durables a été récemment adoptée. La consommation de textiles au niveau européen représente la quatrième principale source d’impact sur l’environnement et le changement climatique, après l’alimentation, le logement et les transports.

- De nouvelles règles pour les matériaux de construction ont été proposées, en vue de stimuler le marché intérieur et d’assurer que ce secteur soit conforme aux ambitions environnementales et climatiques. Le règlement actualisé reprend la totalité des principes de la directive sur l’éco-conception mise à jour. Ainsi, des normes harmonisées ont été mises en place. Ces changements s’inscrivent dans la continuité du partenariat pour les compétences lancé en février dernier.

- La création de nouvelles règles d’information des consommateurs afin que ces derniers puissent faire des choix responsables, grâce à des informations sur l’impact des produits.

Ces propositions s’inscrivent dans un cadre plus large, de nombreuses mesures concernant les batteries et les plastiques étant déjà en vigueur.

Au-delà d’un impact environnemental réduit, l’écoconception comporte une dimension économique non négligeable. En effet, au sein de l’UE, les règles en vigueur en matière d’écoconception ont permis une économie de 120 milliards d’euros aux consommateurs en 2021. Il est estimé que la prévention des déchets, l’écoconception, la réutilisation pourraient entraîner jusqu’à 600 milliards d’euros d’économie pour les entreprises. En outre, et de manière plus large, le gouvernement français estime que 300 000 emplois pourraient être créés dans le secteur de l’économie circulaire.

En Grand Est, la plateforme « Collectif-grandest.org » rassemble les acteurs régionaux de l’économie circulaire : on y retrouve des outils, des pratiques, des projets afin de pouvoir informer le plus grand nombre sur les mesures et initiatives en cours.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Fonds pour l’innovation : 100 M€ au profit de projets bas carbone

Publié par Virginie Manfroni le dimanche 10 avril 2022

Développement régional et urbain Économie, industrie, énergie Environnement, climat et santé Général Recherche, innovation, enseignement supérieurLe 2ème appel « petite échelle » du Fonds pour l’innovation a été lancé le 31 mars 2022 : cet appel vise des projets de décarbonation d’un montant inclus entre 2,5 M€ et 7,5 M€.

Nouveau programme de l’Union européenne lancé en 2020, le Fonds pour l’innovation a été créé pour financer, au travers d’appels à projets, le déploiement de la prochaine génération de technologies à faible intensité de carbone. Cet instrument financier contribue ainsi à répondre à un défi ambitieux et inédit que l’UE s’est fixé au travers du Pacte vert : atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Il participe notamment à la décarbonation des entreprises et des territoires, en les aidant à réduire leur empreinte carbone et à limiter ainsi l’impact sur le climat dû aux émissions de gaz à effet de serre.

Ce fonds, géré et mis en œuvre par l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), accorde des subventions pour des projets novateurs dans les domaines suivants : les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie, le captage l’utilisation et le stockage du carbone. Il s’adresse également aux industries grandes consommatrices d’énergie pour lesquelles il peut contribuer à financer la transition énergétique. Le fonds fonctionne sur deux types d’appels à projets : l’appel pour les « projets de grande échelle » concerne les projets dont le capital d’investissement est supérieur à 7,5 millions €.

L’appel pour les « projets de petite échelle », actuellement ouvert, concerne quant à lui des projets dont l’investissement se situe entre 2,5 et 7,5 millions €. Les projets proposés seront départagés sur la base de cinq critères : le degré d’innovation, les émissions de gaz à effet de serre évitées, la maturité du projet (maturité de la mise en œuvre et maturité financière), l’évolutivité (capacité à reproduire ailleurs les solutions proposées), et la rentabilité (c’est-à-dire le coût du projet par tonne de CO2 évitée).

Possibles jusqu’au 31 août 2022, les candidatures peuvent être portées par des entités privées, publiques ou des organisations internationales. Elles peuvent être mono-bénéficiaires, la composition d’un consortium n’étant pas obligatoire contrairement à la grande majorité des instruments financiers sectoriels de l’Union européenne.

Au cours d’un webinaire d’information « Décryptez avec nous le fonds pour l’innovation et ses opportunités bas carbone pour les entreprises du Grand Est » organisé par Grand Est-Europe et Grand E-Nov+, l’Agence d’Innovation et de Prospection Internationale du Grand Est, le mercredi 30 mars 2022, cet appel « petite échelle » a été évoqué. Pour le Grand Est, le défi de la transition bas carbone de l’industrie revêt une importance significative alors que notre région est la 3ème la plus industrialisée de France. Lors du dernier appel à projet de ce type en 2021, trois projets du Grand Est ont d’ailleurs été sélectionnés par l’agence CINEA et la Commission européenne. Alors que la mise en œuvre des projets soutenus a commencé récemment, la présentation du projet « UV/EB Coil Coating Contrisson » porté par ArcelorMittal Construction et financé par le fonds pour l’innovation, a constitué, au cours de cette séquence en ligne, un retour d’expérience riche en conseils pratiques pour les participants.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Des prix européens pour récompenser les marchés publics innovants

Publié par Virginie Manfroni le vendredi 8 avril 2022

Économie, industrie, énergie Général Recherche, innovation, enseignement supérieurDans le cadre du programme de travail 2022 du Conseil européen pour l’innovation (EIC), a été lancée l’édition 2022 des prix européens pour les marchés publics innovants.

Alors que les marchés publics peuvent stimuler les pratiques et des solutions innovantes au travers de services et de biens innovants, ils peuvent aussi contribuer à la croissance des start-up ou PME déployant sur le marché des technologies de rupture . Les achats innovants participent par ailleurs à la modernisation du secteur public en orientant les achats vers des solutions plus économiques et de meilleure qualité. Ces bonnes pratiques contribuent à la compétitivité de l’UE. Ces achats qualifiés d’innovants, participent également à répondre aux défis sociétaux les plus urgents, tels que le changement climatique.

Pour valoriser ces marchés publics innovants, l’EIC octroie des prix qui récompensent et encouragent les acheteurs publics et privés qui soutiennent ces pratiques au sein de l’UE.

En 2022, l’EIC décernera six prix, répartis dans trois catégories :

- Catégorie «innovation procurement strategy » : pour récompenser les stratégies qui favorisent les pratiques d’achat innovants durables ;

- Catégorie «facing societal challenges» : pour valoriser les pratiques qui permettent de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et ce, également dans le cadre de la phase de relance ;

- Catégorie «procurement leadership» : pour promouvoir le rôle moteur d’individus ou d’organisations créant des modèles de référence et encourageant les démarches innovantes en diffusant leurs bonnes pratiques.

Les candidatures seront appréciées selon quatre critères : la transformation des pratiques d’achat vers des achats innovants, l’adoption de solutions plus efficaces, la collaboration en faveur du renforcement des capacités, et l’impact sociétal à la fois quantitatif et qualitatif avec un accent particulier sur la réalisation des priorités du pacte vert et de la transformation numérique.

Pour chacune des 3 catégories, seront attribués un prix de 75 000 € (au 1er) et un prix de 25 000 € à l’autre finaliste (classé 2ème). La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 juin 2022.

A noter qu’une journée d’information en ligne est organisée le 26 avril 2022.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Des prix européens pour mettre les femmes innovatrices à l’honneur

Publié par Virginie Manfroni le vendredi 8 avril 2022

Général Recherche, innovation, enseignement supérieurDans le cadre du Conseil européen de l’innovation (EIC), a été lancée la 8ème édition du « prix des femmes innovatrices » récompensant l’esprit d’innovation des femmes, avec cette année, un nouveau prix dédié aux femmes innovatrices montantes de moins de 35 ans.

Initié pour la première fois en 2011, ces prix répondent à une des grandes priorités de la Commission européenne qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie. L’édition 2021 avait enregistré un nombre record de 264 candidatures. Lancés le 8 mars 2022, à l’occasion de la journée internationale des femmes, les prix EIC 2022 s’adressent aux femmes entrepreneurs, de l’UE et des pays associés au programme Horizon Europe, qui ont fondé ou co-fondé une entreprise performante depuis au moins 2 ans, et ayant mis leur innovation de rupture sur le marché.

Il existe deux catégories, étant entendu que les candidats éligibles ne peuvent postuler que dans une seule catégorie :

- Catégorie « Women Innovators » : trois prix de 100 000 € chacun décernés aux femmes innovatrices les plus talentueuses de toute l’UE et des pays associés.

- Catégorie « Rising Innovators » : trois prix de 50 000 € chacun décernés aux jeunes innovatrices les plus prometteuses âgées de 35 ans ou moins.

Les candidatures sont évaluées en fonction de trois critères :

- l’innovation révolutionnaire d’un produit ou d’un service ;

- l’impact pour les personnes et/ou la planète ;

- l’inspiration par laquelle la candidate a joué un rôle crucial dans le succès de l’entreprise.

La date limite pour candidater est fixée au 18 août 2022.

Plus d’informations sont disponibles à ce lien sur la page de l’EIC, dédiée aux prix « Femmes innovatrices 2022 ».

Retour au blog Partager : Facebook Twitter